‘আমাদের সমাজ নারীকে আসলে ভালনারেবল হিসেবে দেখতেই বেশি পছন্দ করে। নারীর দৃঢ়তাকে তারা ঠিক মেনে নিতে পারে না। একজন নারীকে সে নারী বলেই তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে বেশি কাজ করতে হয়। পুরুষতন্ত্রের কাজই হল নারীকে বাধাগ্রস্ত করা। প্রতিবাদী কণ্ঠকে ওরা রুখে দিতে চায়।’—কথাগুলো বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও একজন অপরাজিতার।

তিনি পথশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের বেঁচে যাওয়া খাবার ক্ষুধার্তদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার প্রজেক্ট ‘ফুড ব্যাংকিং’, জরুরি রক্তদান কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজ করেন। নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নেও জোর গলায় রুখে দাঁড়ানো স্বাধীনচেতা এক অনন্য নারী তিনি।

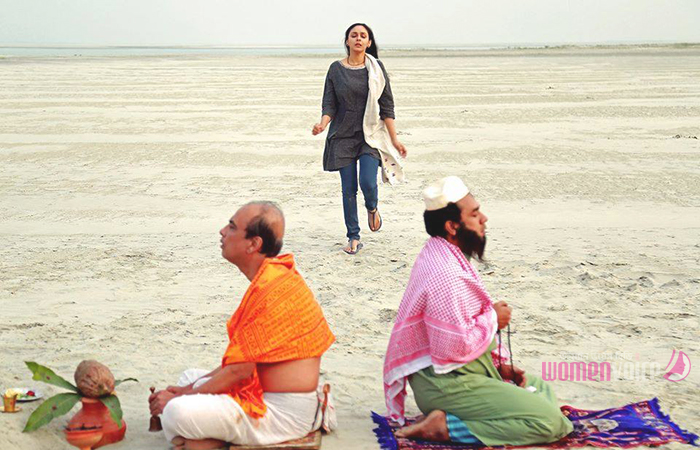

কথা বলা ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন চলচ্চিত্রকে। তার মতে চলচ্চিত্র মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তার প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘পুরুষাতঙ্ক’এবং পরে ‘রিভোল্ট’ দিয়ে তিনি অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তিনি নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং মানবাধিকার কর্মী অপরাজিতা সংগীতা।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৮টি শাখায় পুরস্কার জিতেছে অপরাজিতার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘রিভোল্ট’ (দ্রোহ)। ২০১৯-এ একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘পুরুষাতঙ্ক’ও পুরস্কৃত হয়েছিলো। এছাড়া ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র দুটি প্রদর্শিত হয়েছে।

ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করা অপরাজিতা চলচ্চিত্র নির্মাণে হাতে–কলমে কাজ শিখেছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেলের কাছে। এছাড়াও তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বিভিন্ন ইন্সটিটিউট থেকে। তার বাবা মারা গেছেন। মা আর তিন বোন মিলেই অপরাজিতার সংসার।

অপরাজিতা সংগীতা তার নির্মিত চলচ্চিত্র‘পুরুষাতঙ্ক’,’রিভোল্ট’ এবং তার সামাজিক কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেছেন উইম্যান ভয়েসের সঙ্গে।

সিনেমা নিয়ে কাজ করার চিন্তা কীভাবে এল? কীভাবে নিজেকে তৈরি করলেন?

আমি অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক কাজের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে রাজপথে আন্দোলন করেছি,লেখালেখি করেছি। কাজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে চলচ্চিত্র খুব শক্তিশালী একটা মাধ্যম। কোন বিষয়ে লিখে বা বলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেয়ে চলচ্চিত্র মাধ্যমে বেশি সহজে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তাই, চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাবনা থেকে নিজেকে তৈরি করার লক্ষ্যে আমি বিভিন্ন ইন্সটিটিউট থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। শুরুটা হয়েছিলো আমি জাপানে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভির মোকাম্মেলের ‘জাপানী বধু’ চলচ্চিত্রে হাতে কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে। দেশে ফিরেও আমি তাঁর ‘জীবনঢুলি’ চলচ্চিত্রে কাজ করেছি।

নারীর অধিকার নিয়ে সিনেমার দিকে ঝুঁকলেন, কোন ঘটনা কী আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

আমরা নারীরা প্রায় সবাই প্রতিনিয়ত পুরুষদের দ্বারা কম-বেশি হেনস্থার শিকার হই। সেই ছোট বা বড় ঘটনা না চাইলেও আমাদের মধ্যে একটি প্রভাব তৈরি করে। আমাকেও অন্য দশজন নারীর মত অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বা এখনও যেতে হয় বলা যায়। সেসব ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়ে আমি আমার চলচ্চিত্রে নারীসত্তার খুব চেনা অনুভূতিগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে বাণিজ্যিক কিছু করলেই তো দ্রুত লাভবান হওয়া যায় অথচ সেটি না করে নারীর অধিকার ইস্যুতে কেন সিনেমা বানালেন, এটা তো খুব চ্যলেঞ্জিং?

হ্যাঁ, খুবই চ্যলেঞ্জিং। প্রথম চ্যালেঞ্জটাই অর্থনৈতিক। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে যেহেতু লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত আসে তাই প্রডিউসার পাওয়া সহজ হয়। নারী ইস্যু নিয়ে কাজ অবাণিজ্যিক হওয়ায় কেউ প্রডিউস করতে আগ্রহী হয় না। তাই অনেক কঠিন হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই কাজগুলো নিজের টাকায় করতে হচ্ছে। কিন্তু টাকা ফেরত না আসায় নিয়মিত কাজ করা সম্ভব হয় না। একটা কাজ করে আরেকটা কাজ করার টাকা না জমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ফলে পরের কাজ করার জন্য অনেক সময় লাগে। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণ আমার পেশা নয়, প্যাশন এবং একটিভিজমের অংশ।

পুরুষাতঙ্ক নামটি বেশ বোল্ড এ নামের কারণে আপনাকে বেশি সমালোচিত হতে হয়েছে, এ নামকরণ কেন?

পুরুষের সমাজে নারীকে বাড়িতে একা থাকলে ভয় পেতে হয়, বাইরে গিয়ে কাজ করতেও মনে অজানা আতঙ্ক ভর করে। তনু, রুপা, মিতু, নুসরাত, আয়শা, পুজা- এরকম শত শত নাম উদাহরণ হিসাবে আছে আমাদের সামনে। আপনি ঘর থেকে বের হয়ে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত এমনকি ঘরের মধ্যেও প্রতিটা মুহূর্তে কি পুরুষের দ্বারা নিপীড়নের আতঙ্কে থাকেন না? ‘পুরুষাতঙ্ক’— নামকরণের ব্যাকগ্রাউন্ড এটাই।

পুরুষাতঙ্ক নামটিকে পুরুষ দর্শকরা কীভাবে নিয়েছে?

‘পুরুষাতঙ্ক’ নামের কারণে আমি অনলাইন এবং অফলাইন দুই ক্ষেত্রেই নোংরা আক্রমণের শিকার হয়েছি। অনলাইনেরগুলো এতটা সভ্যতা বিবর্জিত যে ওসব উচ্চারণ করতেও খারাপ লাগে। আর অফলাইনে মানে ‘পুরুষাতঙ্ক’-র বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখেছি অনেক পুরুষ দর্শকরা সিনেমাটা দেখার আগে নিজেকে অফেন্ডেড ভেবে ডিফেন্ড করছেন। আমি পুরুষদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছি বলেছেন, আমাকে ‘পুরুষবিদ্বেষী’, বলে ট্যাগ দিয়েছেন। ছবিটি দেখার পর অবশ্য বেশিরভাগেরই এই মনোভাব বদলেছে। আবার বদলায়নি এমন ঘটনাও আছে। তারা আসলে কখনোই বদলাবে না।

রিভোল্ট চলচ্চিত্রে প্রায় সব পেশারই ধর্ষণেচ্ছু পুরুষদের দেখা যায়— এটি কী যে কোন স্থানে নারীর ভালনারেবলিটিকে সিমবোলাইজ করে?

হ্যা। নারী কোথাও নিরাপদ নয়। চাকরিতে পুরুষ বস, শ্রমজীবী বাসচালক কিংবা ধর্মের নামে পবিত্রতার বাণী ছড়ানো ধার্মিক, পুলিশ, চলচ্চিত্র নির্মাতা, মুখোশধারী রাজনীতিবিদসহ প্রায় সব পুরুষের কাছেই নারী যেকোন সময় যৌনতার বস্তুতে পরিণত হতে পারে। যখন-তখন তার ধর্ষকামী মন জেগে ওঠতে পারে। ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক, সেক্স ডোমিনেটিং মানসিকতার প্রকাশ। এসব পুরুষদের দ্বারা তৈরি করা বৃত্ততে নারী বন্দী। সেই বৃত্তটাকে ভেঙ্গে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোকেই সিম্বোলাইজ করেছি রিভোল্ট-এ।

মেয়েদের চরিত্র নিয়ে সমাজের যে একটি জাজমেন্টাল কনক্লুশন থাকে—ওই বিষয়টি নিয়ে রিভোল্ট-এ একটু ইঙ্গিত আছে?

আমাদের সমাজ-পরিবার পুরুষতান্ত্রিক। এই সমাজ নারীর দৃঢ়তাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। যখনই নারী প্রতিবাদ করেছেন বা নিজের মতো বাঁচতে চেয়েছেন, সেটিকে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে সীমাবদ্ধ করার প্রবণতা হাজার বছর ধরেই চলে আসছে। বিশেষ করে ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো হলো ওই কণ্ঠরোধের হাতিয়ার। নারীর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করতে ধাপে ধাপে অবরোধ তৈরি করা হচ্ছে। এমন একটা বাস্তবতায় যখন নারীর চলার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন একজন নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও বিকল্প থাকে না।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘পুরুষাতঙ্ক’ এবং ‘রিভোল্ট’ কেমন সাড়া পেয়েছে?

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘রিভোল্ট’ ৮টি শাখায় পুরস্কার পেয়েছে। এরআগে ‘পুরুষাতঙ্ক’ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। ছবি দুটো ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়ে দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। এই মাসেও আমেরিকার একটি ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো ‘পুরুষাতঙ্ক’ এবং ‘রিভোল্ট’। যেখানে আমাদের টিমের ৬ জনের অংশগ্রহণ করার ইনভাইটেশনও ছিলো। কিন্তু করোনার কারণে ফেস্টিভ্যাল প্রসপন্ড হওয়ায় ফেস্টিভ্যালের বাছাইকৃত চলচ্চিত্র হিসাবে আমেরিকার একটি টিভি চ্যানেলে ‘পুরুষাতঙ্ক’ এবং ‘রিভোল্ট’ প্রচারিত হচ্ছে।

পরবর্তী চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

কয়েকটি কনসেপ্ট মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেশ কিছুদিন যাবত যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়-ভিত্তিক সংস্কৃতিগুলোর বৈচিত্র্য বিষয়ে স্টাডি করছি। এই বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণের ইচ্ছা আছে। প্রাণ ও প্রকৃতির উপর করোনার প্রভাব নিয়েও একটি কাজের কথা ভাবছি।

কাজ করতে গিয়ে খুব কঠিন কোন বাঁধা পেয়েছেন কী?

স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাটা প্রায় একইরকম। আমাদের সমাজ এখনও একজন নারীর কমান্ড বা নির্দেশ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। ফলে দেখা যায় শুটিং চলাকালীন আমার সহকর্মীরাও অনেক সময় অসহযোগিতামুলক আচরণ করে। সমাজ পুরুষের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। চলচ্চিত্র যাত্রার শুরুর দিকে আমি কয়েকজন পুরুষ ডিরেক্টরের সিনেমায় কাজ করেছি। তখন দেখেছি ডিরেক্টরের কথা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না টাইপ অবস্থা থাকে সিনেমার সেটের মধ্যে। কিন্তু আমি ডিরেক্টর হয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম ক্রুদের মধ্যে কেমন একটা গা ছাড়া ভাব। ডিরেক্টরের চেয়ারে একজন নারীকে দেখে তাদের অস্বস্তি হয়। নারী আর পুরুষভেদে শুটিং স্পটের অন্যদের অ্যাটিচ্যুড বদলে যায়। শুধু নারী বলেই যোগ্যতা প্রমাণের জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। এটা খুব পীড়ার।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ভালনারেবিলিটির কথা বললে বিতর্কিত হতে হয়, আক্রমণ হয় ব্যক্তিগতভাবেও, এটিকে কীভাবে নিয়েছেন?

আমাদের সমাজ নারীদের ভালনারেবল অবস্থা দেখতেই বেশি পছন্দ করে। এটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। নারীর জীবন ও কণ্ঠকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়াই পুরুষতন্ত্রের কাজ। পুরুষতন্ত্র এসব বিধিনিষেধ তৈরি করেছে নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বন্দী রাখতে। স্রোতের বিপরীতে গেলে বিতর্ক আসবে সেটি জেনেই কাজ করছি। বাধা তো থাকবেই।

৫৭ ধারার মামলা দায়ের হয়েছিলো আপনার বিরুদ্ধে, এটি কী নারীর জন্য কাজ করার প্রতিক্রিয়া ছিল?

নতুন করে কী আর বলবো। আমার এক বন্ধুকে ফেসবুক ইনবক্সে যৌন হয়রানি করা হয়েছিল। সেটার প্রতিবাদ করায় যার আইডি থেকে হয়রানি করা হয়েছিলো উল্টো সে-ই আমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল। সেই মামলার কারণে আমাকে বিনা দোষে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। ওই যে ধর্ষণের বিচারে ধর্ষণের শিকার নারীকে দোররা মেরেছে সমাজ, অভিজ্ঞতাটা অনেকটা সেরকম বলতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলা দিলো অপরাধের প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে। আমার মনে হয় মিথ্যে মামলাও নারীর ওপর এক ধরনের সহিংসতা।

চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি আপনি বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলুন?

পথশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের বেঁচে যাওয়া খাবার ক্ষুধার্তদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার প্রজেক্ট ‘ফুড ব্যাংকিং’, জরুরি রক্তদান কার্যক্রমসহ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মত কিছু কাজের সাথে আমি দীর্ঘদিন যাবত যুক্ত। এই সময়ে করোনা দুর্গতদের খাদ্য সহায়তা, জরুরি রক্তদান, করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্লাজমা সংগ্রহের কাজ করছি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভেতরে বাস করে সাধারণ নারীরা কী উঠে আসতে পারবে?

নারীর সমানাধিকার ও সংগ্রামের বিশ্বজনীন প্রতীক সিমন দ্য বোভোয়ার চেয়েছিলেন নারী ও পুরুষের সাম্য ও প্রীতিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জন্ম থেকেই পরিবারের ভয়, নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। একটা বিধিনিষেধের সীমা বা দেয়াল নারীর সামনে সব সময় থাকে। সেটাকে একবারে ভেঙে ফেলা যায় না। বারে বারে সেটাকে ধাক্কা দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হয়। নারীদের সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী, কর্মঠ ও সুবিবেচনার অধিকারী হতে হবে। তাহলেই নারীর পক্ষে সব দেয়াল ভেঙে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।